Definition:

Malaria ist weltweit eine der bedeutendsten Infektionskrankheiten, an der jährlich rund 2 Millionen Menschen sterben. In gemässigten Breitengraden tritt sie nur sehr selten auf, da die Übertragung an warme Klimazonen gebunden ist. Durch die Zunahme von Reisen in Gebiete, wo Malaria endemisch ist, tritt sie auch in gemässigten Zonen vermehrt auf.

Die Erreger der Malaria sind Plasmodien. Dies sind parasitäre Protozoen. Man unterscheidet vier Formen: Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, Plasmodium vivax und Plasmodium falciparum. Die Infektion durch Plasmodium falciparum ist besonders gefürchtet, da diese tödlich verlaufen kann.

Die Malaria wird durch den Stich von Anophelesmücken, die als Vektoren dienen, auf den Menschen übertragen.

Mehr über die Malaria können Sie auf der Website der AUM mit dem Programm "Malaria" lernen.

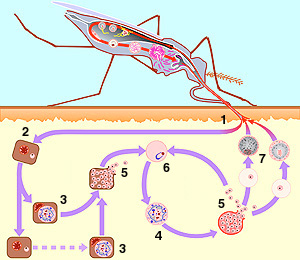

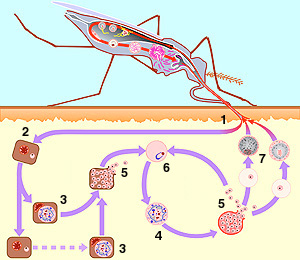

Entwicklungszyklus der Plasmodien:

Sporozoiten: Beim Stich (1) durch eine infizierte Anopheles-Mücke gelangen diese in die Blutbahn des Menschen und von dort in die Hepatozyten (2).

Sporozoiten: Beim Stich (1) durch eine infizierte Anopheles-Mücke gelangen diese in die Blutbahn des Menschen und von dort in die Hepatozyten (2).

Schizonten: Dies sind die Endstadien der intrazellulären Vermehrung der Plasmodien. Man unterscheidet Leber-Schizonten (3), die sich durch Vermehrung der Sporozoiten in den Leberzellen bilden, und Blut-Schizonten (4), die durch die Vermehrung von Merozoiten in den Etrythrozyten entstehen.

Merozoiten: Mit der Ruptur des Leber-Schizonten und der Leberzelle bzw. der Blut-Schizonten und der Erythrozyten gelangen die Merozoiten (5) in die Blutbahn, wo sie Erythrozyten invadieren. Hier sind sie im Mikroskop als Ringformen erkennbar.

Trophozoiten: Diese entsprechen dem intraerythrozytärem Stadium zwischen Merozoiten und Schizonten (6).

Gametozyten: Ein Teil der in den Erythrozyten entstandenen Merozoiten wandeln sich im Blut zu männlichen und weiblichen Gametozyten (7). Gelangen diese Geschlechtszellen bei der Blutmahlzeit in den Magen der Anopheles, ist der Kreislauf geschlossen. In der Anopheles-Mücke findet der sexuelle Zyklus statt, im Menschen hingegen der asexuelle Zyklus.

Klinisches Bild:

Zu Beginn einer Malariainfektion können die Symptome unspezifisch sein. Später kommen Fieber, Anämie, Thrombozytopenie, Splenomegalie und Ikterus dazu. Gefürchtet ist vor allem die zerebrale Malaria bei Infektionen mit Plasmodium falciparum.

Mehr über das klinische Bild der Malaria können Sie auf der Website der AUM mit dem Programm "Malaria" lernen.

Erregernachweis:

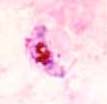

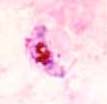

Der einzig zuverlässige Weg zur Diagnose einer Malaria ist der mikroskopische Nachweis der Parasiten. Der fehlende Nachweis von Plasmodien im Blutausstrich erlaubt es nicht, eine Malaria auszuschliessen. Bei Verdacht auf eine Malaria muss die mirkoskopische Untersuchung des Blutes so oft wiederholt werden, bis der Erregennachweis gelingt oder eine andere Ursache für die Symptome gefunden werden konnte.

Die beste diagnostische Sensitivität ist mit dem sogenannten dicken Tropfen zu erreichen. Bei dieser Methode wird ein Tropfen Kapillarblut oder EDTA-Blut auf einem Objektträger zu einem im Durchmesser ungefähr 15mm breiten Blutfleck verrührt. Das Präparat darf nicht fixiert werden und muss für 20 Minuten trocknen, dann kann es für weitere 20-50 Minuten mit Giemsa gefärbt werden. Dieser Vorgang führt zu einer Hämolyse der Erythrozyten, die freigesetzten Parasiten sedimentieren auf dem Objektträger. Dadurch ist die Parasitendichte pro Gesichtsfeld um den Faktor 10-20 höher als bei einem konventionellen Blutausstrich. Eine Klassierung der Plasmodien ist beim Dicken Tropfen aber nicht möglich.

Die beste diagnostische Sensitivität ist mit dem sogenannten dicken Tropfen zu erreichen. Bei dieser Methode wird ein Tropfen Kapillarblut oder EDTA-Blut auf einem Objektträger zu einem im Durchmesser ungefähr 15mm breiten Blutfleck verrührt. Das Präparat darf nicht fixiert werden und muss für 20 Minuten trocknen, dann kann es für weitere 20-50 Minuten mit Giemsa gefärbt werden. Dieser Vorgang führt zu einer Hämolyse der Erythrozyten, die freigesetzten Parasiten sedimentieren auf dem Objektträger. Dadurch ist die Parasitendichte pro Gesichtsfeld um den Faktor 10-20 höher als bei einem konventionellen Blutausstrich. Eine Klassierung der Plasmodien ist beim Dicken Tropfen aber nicht möglich.

Auch im Blutausstrich, wie er für ein Differentialblutbild angefertigt wird, ist ein Erregernachweis möglich. Nachteilig gegenüber dem dicken Tropfen ist, dass zu einer sicheren Diagnose eine hohe Parasitendichte nötig ist, was einer schon fortgeschrittenen Krankheitsphase entspricht. Die Blutausstriche müssen darum während mindestens 20 Minuten systematisch durchgemustert werden. Wird die Färbung mit eine Pufferlösung mit pH 7.2 statt 6.8 durchgeführt, wird die Schüffner'sche Tüpfelung (Plasmodium ovale, Plasmodium vivax) besser sichtbar. Der Blutausstrich erlaubt im Gegensatz zum Dicken Tropfen die Parasitendifferenzierung.

Auch im Blutausstrich, wie er für ein Differentialblutbild angefertigt wird, ist ein Erregernachweis möglich. Nachteilig gegenüber dem dicken Tropfen ist, dass zu einer sicheren Diagnose eine hohe Parasitendichte nötig ist, was einer schon fortgeschrittenen Krankheitsphase entspricht. Die Blutausstriche müssen darum während mindestens 20 Minuten systematisch durchgemustert werden. Wird die Färbung mit eine Pufferlösung mit pH 7.2 statt 6.8 durchgeführt, wird die Schüffner'sche Tüpfelung (Plasmodium ovale, Plasmodium vivax) besser sichtbar. Der Blutausstrich erlaubt im Gegensatz zum Dicken Tropfen die Parasitendifferenzierung.

P. falciparum: Die Ringformen sind klein, besitzen z.T. zwei Chromatinkörperchen pro Ring und kommen oft zu mehrern in einem Erythrozyten vor. Die Gametozyten sind sichelförmig.

P. ovale und vivax: Die Ringformen sind grösser. Trophozoiten mit Pseudopodien kommen vor, ebenso Schüffner'sche Tüpfelung. Schizonten sind häufig und die befallenen Erythrozyten sind vergrössert.

Die Quantifizierung der Parasitämie ist von Bedeutung für die Beurteilung des Therapieerfolgs bei Infektionen. Die Parasitämie wird in Prozent angegeben. Es müssen mindestens 1000 Erythrozyten ausgezählt werden.

Schematische Darstellung der verschiedenen Entwicklungsstadien der Plasmodien.

Mehr über die Malaria können Sie auf der Website der AUM mit dem Programm "Malaria" lernen.

Inhaltsverzeichnis

Sporozoiten: Beim Stich (1) durch eine infizierte Anopheles-Mücke gelangen diese in die Blutbahn des Menschen und von dort in die Hepatozyten (2).

Sporozoiten: Beim Stich (1) durch eine infizierte Anopheles-Mücke gelangen diese in die Blutbahn des Menschen und von dort in die Hepatozyten (2).

Auch im Blutausstrich, wie er für ein Differentialblutbild angefertigt wird, ist ein Erregernachweis möglich. Nachteilig gegenüber dem dicken Tropfen ist, dass zu einer sicheren Diagnose eine hohe Parasitendichte nötig ist, was einer schon fortgeschrittenen Krankheitsphase entspricht. Die Blutausstriche müssen darum während mindestens 20 Minuten systematisch durchgemustert werden. Wird die Färbung mit eine Pufferlösung mit pH 7.2 statt 6.8 durchgeführt, wird die Schüffner'sche Tüpfelung (Plasmodium ovale, Plasmodium vivax) besser sichtbar. Der Blutausstrich erlaubt im Gegensatz zum Dicken Tropfen die Parasitendifferenzierung.

Auch im Blutausstrich, wie er für ein Differentialblutbild angefertigt wird, ist ein Erregernachweis möglich. Nachteilig gegenüber dem dicken Tropfen ist, dass zu einer sicheren Diagnose eine hohe Parasitendichte nötig ist, was einer schon fortgeschrittenen Krankheitsphase entspricht. Die Blutausstriche müssen darum während mindestens 20 Minuten systematisch durchgemustert werden. Wird die Färbung mit eine Pufferlösung mit pH 7.2 statt 6.8 durchgeführt, wird die Schüffner'sche Tüpfelung (Plasmodium ovale, Plasmodium vivax) besser sichtbar. Der Blutausstrich erlaubt im Gegensatz zum Dicken Tropfen die Parasitendifferenzierung.